Einführung: Licht als unsichtbarer Kurator

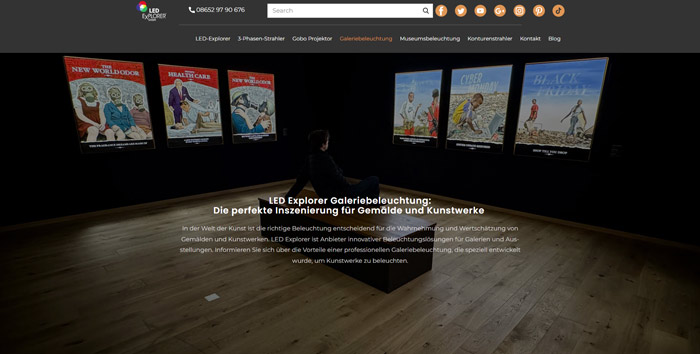

Galeriebeleuchtung. In Galerien und Museen erfüllt Licht mehr als nur die praktische Aufgabe, Sichtbarkeit zu schaffen. Es ist ein unsichtbarer Kurator, der Farben hervorhebt, Texturen formt und die Atmosphäre eines Raumes definiert. Die richtige Beleuchtung macht aus einem Gemälde nicht selten ein Erlebnis — sie sorgt dafür, dass die Betrachter innehalten, Details entdecken und eine emotionale Verbindung eingehen.

Gestaltung statt Beleuchtung: Prinzipien der Inszenierung

Richtungslicht und Modellierung

Die Richtung, aus der Licht fällt, beeinflusst massiv die Wahrnehmung von Form und Tiefe. Schräg von oben und leicht seitlich gerichtetes Licht betont Pinselstriche und Oberflächenrelief. Flächiges, gleichmäßiges Licht dagegen reduziert Schatten und lässt Farbflächen ruhiger erscheinen. Kuratoren entscheiden je nach Werk, ob ein Gemälde „modelliert“ oder „ruhiggestellt“ werden soll — beides legitime Inszenierungsstrategien.

Farbtemperatur und Farbwiedergabe

Farbtemperatur (Kelvin) und Farbwiedergabeindex (CRI) sind technische Größen mit großer ästhetischer Wirkung. Warmweißes Licht kann historische Porträts mit weichen Hauttönen umspielen, während neutralweißes Licht für moderne, farbkräftige Malerei oft geeigneter ist. Ein hoher CRI (nahe 90 oder mehr) ist wichtig, um die Farben originalgetreu wiederzugeben — sonst verliert ein Kunstwerk seine subtile Nuancierung.

Akzentuierung vs. Atmosphäre

Akzentbeleuchtung hebt einzelne Werke hervor und lenkt den Besucherstrom; atmosphärische Allgemeinbeleuchtung schafft eine kohärente Raumerfahrung. Gute Ausstellungskonzepte kombinieren beides: Fokuslichter für Highlights, dimmbare Allgemeinbeleuchtung für den Raum. So entsteht eine Bühne, in der einzelne Werke ihre Rolle überzeugend spielen.

Technik und Praxis: LED, Halogen und moderne Lösungen

LEDs haben heute die traditionellen Halogenlampen weitgehend verdrängt. Sie sind energieeffizient, erzeugen weniger Wärmestrahlung und lassen sich fein steuern. Entscheidend bleibt jedoch die Lichtqualität: günstige LEDs können Flackern oder schlechte Farbwiedergabe aufweisen. Professionelle Museen setzen auf dimmbare, flickerfreie LED-Systeme mit kontrollierter UV-Emission und passenden Optiken, um Reflektionen zu vermeiden.

Optiken und Blendung

Reflektionen von Glasrahmen oder glänzenden Farbschichten können ein Werk unlesbar machen. Präzise Optiken, Blendschutz und die richtige Position der Leuchten minimieren störende Spiegelungen. Nicht zuletzt entscheiden Lampenwinkel und Abstand zur Wand darüber, ob ein Bild sauber und gleichmäßig ausgeleuchtet wird oder in ungleichmäßigen Helligkeitszonen erscheint.

Konservatorische Verantwortung: Licht als Risiko

Licht ist nicht nur Inszenierungsmittel, sondern auch Belastung: UV- und sichtbares Licht beschleunigen die Alterung von Pigmenten und Papier. Museen arbeiten deshalb mit festgelegten Lichtdosen — oft in Lux-Grenzen und Jahresdosen gemessen — und schränken die Beleuchtungsdauer empfindlicher Objekte ein. Die Herausforderung besteht darin, eine ästhetisch überzeugende Präsentation mit konservatorisch verantwortbarem Lichtmanagement zu verbinden.

Besucherperspektive: Wahrnehmung, Wegführung, Emotion

Besucher nehmen Ausstellungen nicht nur kognitiv, sondern auch emotional wahr. Licht beeinflusst die Blickführung: Hervorgehobene Werke ziehen Blicke an, subtile Beleuchtungswechsel können die Ganggeschwindigkeit verlangsamen und zur Vertiefung einladen. Intelligente Lichtsteuerung — angepasst an Tageszeit oder Besucherzahlen — kann die Aufenthaltsqualität erhöhen, ohne die Werke zu gefährden.

Barrierefreiheit und Sehschwächen

Für Menschen mit Sehschwäche sind Kontraste und Blendfreiheit entscheidend. Gute Beleuchtung schafft deutlichere Kontraste zwischen Bild und Umfeld und reduziert Streulicht. Damit wird Kunst für ein breiteres Publikum erfahrbar.

Ein kurzes Fallbeispiel: Vom Depot in die Dramaturgie

Ein exemplarischer Wechsel: Ein kleinformatiges, koloristisch intensives Gemälde aus dem Depot wird im neuen Ausstellungsteil mit gezielt schräg gesetztem Akzentlicht präsentiert. Die LED-Optik betont die Lebendigkeit der Farben, während die Allgemeinbeleuchtung gedimmt ist, um den Blick zu fokussieren. Das Resultat: das Werk gewinnt an Präsenz, ohne seine Materialität zu verlieren — ein anschauliches Beispiel für die Kraft der Lichtinszenierung.

Schluss: Licht als Gestaltungs- und Schutzinstrument

Gute Galeriebeleuchtung ist das Ergebnis eines Balanceakts: Sie gestaltet, führt und schützt zugleich. Kuratoren, Lichtplaner und Konservatoren müssen zusammenarbeiten, um die künstlerische Aussage zu wahren und langfristige Schäden zu vermeiden. In dieser Zusammenarbeit wird Licht zur perfekten Inszenierung — nicht nur als technische Notwendigkeit, sondern als ästhetisches, verantwortungsvolles Werkzeug, das die Welt der Gemälde erlebbar macht.